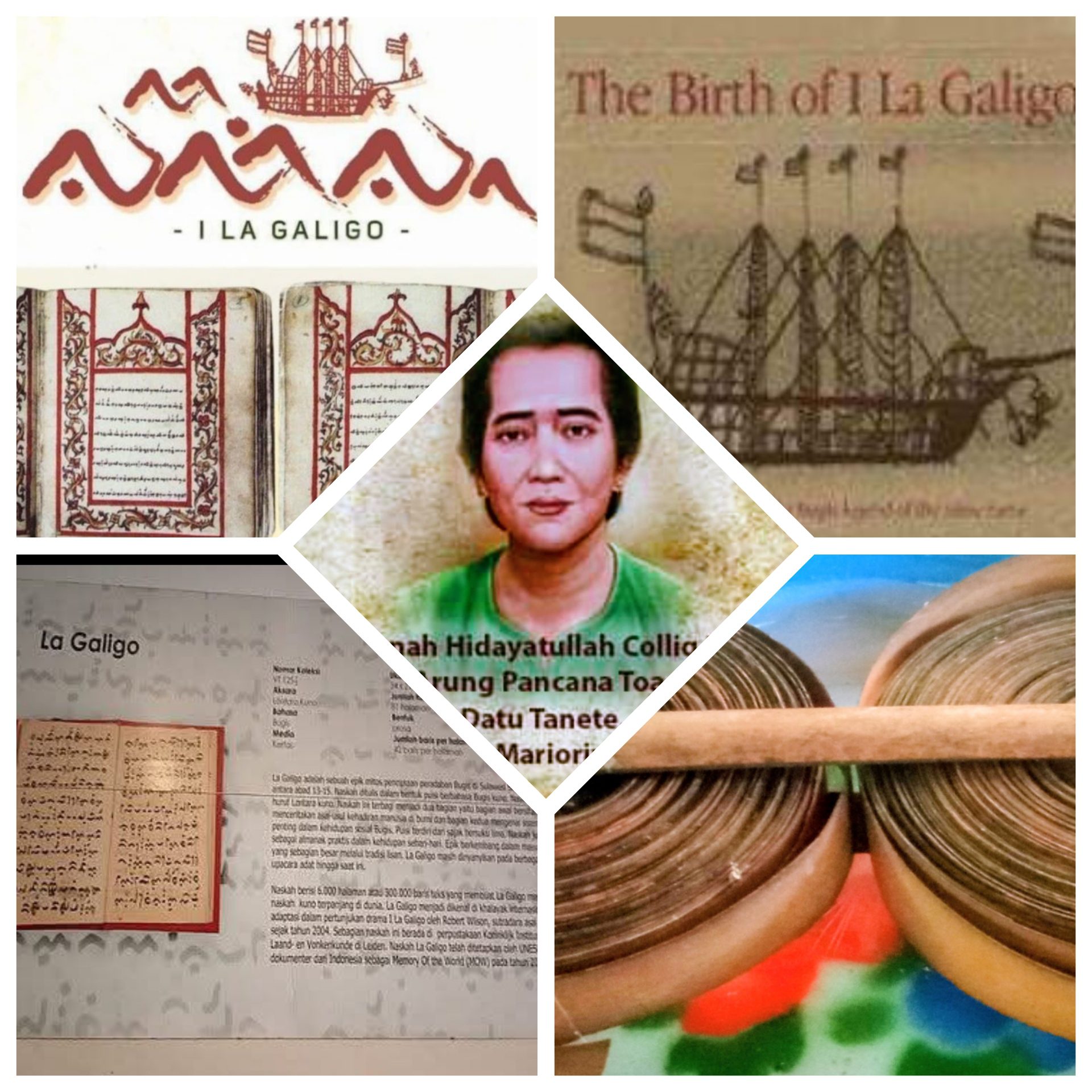

Seorang bangsawan Bugis Melayu kelahiran tahun 1812 dan meninggal pada tanggal 11 November 1876. Colliq Pujié lah yang menyunting naskah Lontarak Bugis kuno, La Galigo, setebal 2850 halaman. Masyarakat Bugis menyebut juga Sureq Galigo, La Galigo, Sureq Selleang atau Bicaranna Sawerigading.

Naskah Ila Galigo berisi mitos penciptaan peradaban Bugis dan sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 2011

La Galigo (atau Sureq Galigo) adalah sebuah epos mitologis pra-Islam dari suku Bugis, Sulawesi Selatan, yang menceritakan tentang asal-usul peradaban dan manusia. Dikenal sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia, epik ini awalnya merupakan tradisi lisan yang kemudian ditulis dalam bentuk puisi menggunakan aksara Bugis Kuno (Lontara) antara abad ke-13 hingga ke-15. Naskah La Galigo telah diakui oleh UNESCO sebagai Memory of the World karena nilainya sebagai warisan budaya dunia.

(“Mitologis” adalah kata sifat yang merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan mitologi, yaitu kumpulan mitos atau cerita tentang tokoh, dewa, pahlawan, atau peristiwa supernatural yang sering kali menjelaskan asal-usul dunia, alam, atau fenomena lainnya. Kata ini bisa juga berarti ilmu yang mempelajari mitos tersebut)

Ciri-ciri dan Isi La Galigo:

Mitos Penciptaan: Inti cerita La Galigo adalah kisah tentang bagaimana manusia dan peradaban Bugis mulai ada di dunia.

Bahasa Bugis Kuno: Teks ini menggunakan bahasa Bugis kuno yang indah namun kompleks, serta memiliki pola metrum dan kosakata yang khas.

Tradisi Lisan: Naskah yang ada saat ini merupakan hasil dari tradisi lisan yang sudah ada sebelumnya, dengan tulisan tertulis diperkirakan dimulai pada abad ke-13 hingga 15.

Kualitas Epik-Mitos: Isinya bersifat epik dan mitologis, yang mencerminkan kepercayaan masyarakat Bugis sebelum pengaruh Islam.

Pengakuan Dunia: Karena keunikan dan nilainya yang tinggi, La Galigo diakui sebagai bagian dari Memori Dunia oleh UNESCO sejak tahun 2011.

Keberadaan dan Pelestarian:

Naskah Asli: Naskah asli dan terlengkapnya tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, yang merupakan bagian dari Koleksi Naskah Bugis dan Makassar.

Adaptasi dan Terjemahan: Naskah La Galigo telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan juga diadaptasi menjadi bentuk lain, seperti karya teater musikal oleh Robert Wilson.

Warisan Budaya: Di kalangan masyarakat Bugis, cerita La Galigo terus dilestarikan melalui sastra lisan, seni musik, dan tarian tradisional.

Museum: Untuk menghargai nilai budaya epik ini, sebuah museum di Sulawesi Selatan juga diberi nama Museum La Galigo.

Sureq I La Galigo

(Dikutip dari Wikipedia ; Masih Butuh Rujukan)

Sureq Galigo, I La Galigo, atau Galigo, atau disebut juga La Galigo adalah sebuah epik mitos penciptaan dari peradaban Bugis di Sulawesi Selatan (sekarang bagian dari Republik Indonesia) yang disalin oleh Colliq Pujie pada abad ke-19 dalam bentuk puisi bahasa Bugis kuno, ditulis dalam aksara Lontara. Puisi ini terdiri dalam sajak bersuku lima dan selain menceritakan kisah asal-usul manusia, peran penting Bissu dalam kebudayaan Bugis dan juga berfungsi sebagai almanak praktis sehari-hari.

Manuskrip Sureq Galigo dari abad ke-19.

Epik ini berkembang dalam masyarakat Bugis sebagai tradisi lisan dan masih dinyanyikan pada tradisi Massureq Galigo. Versi tertulis hikayat ini yang paling awal diawetkan pada abad ke-18, di mana versi-versi yang sebelumnya telah hilang akibat serangga, iklim atau perusakan. Akibatnya, tidak ada versi Galigo yang pasti atau lengkap, namun bagian-bagian yang telah diawetkan berjumlah 6.000 halaman atau 300.000 baris teks, membuatnya menjadi salah satu karya sastra terbesar.

Latar belakang dan usaha pelestarian

Epik ini berisi cerita yang berlatar belakang kerajaan Luwu pada abad ke-15. Namun isinya sendiri mencerminkan ciri-ciri penulisan pada abad kemudian, misalnya dengan adanya penyebutan istilah Peringgi (Frank atau orang Eropa), yang merupakan penyebutan orang Portugis dalam bahasa Lontara. Isinya sebagian terbesar berbentuk puisi yang ditulis dalam bahasa Aksara. Epik ini mengisahkan tentang Sawerigading, seorang pahlawan yang gagah berani dan juga perantau.

La Galigo bukanlah teks sejarah karena isinya penuh dengan mitos dan peristiwa-peristiwa luar biasa.[5] Dari perbandingan hasil ekskavasi arkeologis, laporan-laporan historis, perbandingan perlengkapan berhias dan barang-barang lain, naskah La Galigo mencerminkan kebudayaan Luwu abad ke-19.

Versi bahasa Lontara asli Galigo sekarang hanya dipahami oleh kurang dari 100 orang.[3] Sejauh ini Galigo hanya dapat dibaca dalam versi bahasa Lontara aslinya. Hanya sebagian saja dari Galigo yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan tidak ada versi lengkapnya dalam bahasa Inggris yang tersedia.[1] Sebagian manuskrip La Galigo dapat ditemui di perpustakaan-perpustakaan di Eropa, terutama di Perpustakaan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Leiden di Belanda. Terdapat juga 600 muka surat tentang epik ini di Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, dan jumlah muka surat yang tersimpan di Eropa dan di yayasan ini adalah 6000, tidak termasuk simpanan pribadi pemilik lain.[butuh rujukan]

Hikayat La Galigo telah menjadi dikenal di khalayak internasional secara luas setelah diadaptasi dalam pertunjukan teater I La Galigo oleh Robert Wilson, sutradara asal Amerika Serikat, yang mulai dipertunjukkan secara internasional sejak tahun 2004.

Isi hikayat La Galigo

Epik ini dimulai dengan kisah penciptaan dunia. Ketika dunia ini kosong (merujuk kepada Sulawesi Selatan), Raja Di Langit, La Patiganna, mengadakan suatu musyawarah keluarga dari beberapa kerajaan termasuk Senrijawa dan Peretiwi dari alam gaib dan membuat keputusan untuk melantik anak lelakinya yang tertua, La Toge’ langi’ menjadi Raja Alekawa (Bumi) dan memakai gelar Batara Guru. La Toge’ langi’ kemudian menikah dengan sepupunya We Nyili’timo’, anak dari Guru ri Selleng, Raja alam gaib. Tetapi sebelum Batara Guru dinobatkan sebagai raja di bumi, ia harus melalui suatu masa ujian selama 40 hari, 40 malam. Tidak lama sesudah itu ia turun ke bumi, yaitu di Ussu’, sebuah daerah di Luwu’, sekarang wilayah Luwu Timur dan terletak di Teluk Bone.

Batara Guru kemudian digantikan oleh anaknya, La Tiuleng yang memakai gelar Batara Lattu’. Ia kemudian mendapatkan dua orang anak kembar yaitu Lawe atau La Ma’dukelleng atau Sawerigading (Putera Ware’) dan seorang anak perempuan bernama We Tenriyabeng. Kedua anak kembar itu tidak dibesarkan bersama-sama. Sawerigading ingin menikahi We Tenriyabeng karena ia tidak tahu bahwa ia masih mempunyai hubungan darah dengannya. Ketika ia mengetahui hal itu, ia pun meninggalkan Luwu’ dan bersumpah tidak akan kembali lagi. Dalam perjalanannya ke Kerajaan Cinna ia mengalahkan beberapa pahlawan termasuk tokoh pemerintah Jawa Wolio yaitu Setia Bonga. Sesampainya di Cinna ia menikah dengan putri Cinna, We Cudai.

Sawerigading digambarkan sebagai seorang kapten kapal yang perkasa dan tempat-tempat yang dikunjunginya antara lain adalah Taranate (Ternate di Maluku), Gima (diduga Bima atau Sumbawa), Jawa Rilau’ dan Jawa Ritengnga, Jawa Timur dan Tengah), Sunra Rilau’ dan Sunra Riaja (kemungkinan Sunda Timur dan Sunda Barat) dan Melaka. Ia juga dikisahkan melawat surga dan alam gaib. Pengikut-pengikut Sawerigading terdiri dari saudara-maranya dari pelbagai rantau dan rombongannya selalu didahului oleh kehadiran tamu-tamu yang aneh-aneh seperti orang bunian, orang berkulit hitam dan orang yang dadanya berbulu.

Sawerigading adalah ayah I La Galigo (yang bergelar Datunna Kelling). I La Galigo, juga seperti ayahnya, adalah seorang kapten kapal, seorang perantau, pahlawan mahir dan perwira yang tiada bandingnya. Ia mempunyai empat orang istri yang berasal dari pelbagai negeri. Seperti ayahnya pula, I La Galigo tidak pernah menjadi raja.

Anak lelaki I La Galigo yaitu La Tenritatta’ adalah yang terakhir di dalam epik itu yang dinobatkan di Luwu’.

Isi epik ini merujuk ke masa ketika orang Bugis bermukim di pesisir pantai Sulawesi. Hal ini dibuktikan dengan bentuk setiap kerajaan ketika itu. Pemukiman awal ketika itu berpusat di muara sungai di mana kapal-kapal besar boleh melabuh dan pusat pemerintah terletak berdekatan dengan muara. Pusat pemerintahannya terdiri dari istana dan rumah-rumah para bangsawan. Berdekatan dengan istana terdapat Rumah Dewan (Baruga) yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah dan tempat menyambut pedagang-pedagang asing. Kehadiran pedagang-pedagang asing sangat disambut di kerajaan Bugis ketika itu. Setelah membayar cukai, barulah pedagang-pedagang asing itu boleh berniaga. Pemerintah selalu berhak berdagang dengan mereka menggunakan sistem barter, diikuti golongan bangsawan dan kemudian rakyat jelata. Hubungan antara kerajaan adalah melalui jalan laut dan golongan muda bangsawan selalu dianjurkan untuk merantau sejauh yang mungkin sebelum mereka diberikan tanggung jawab. Sawerigading digambarkan sebagai model mereka.[butuh rujukan]

La Galigo di Sulawesi Tengah

Nama Sawerigading I La Galigo cukup terkenal di Sulawesi Tengah. Hal ini membuktikan bahwa kawasan ini mungkin pernah diperintah oleh kerajaan purba Bugis yaitu Luwu’.[6]

Sawerigading dan anaknya I La Galigo bersama dengan anjing peliharaanya, Buri, pernah merantau mengunjungi lembah Palu yang terletak di pantai barat Sulawesi. Buri, yang digambarkan sebagai seekor binatang yang garang, dikatakan berhasil membuat mundur laut ketika I La Galigo bertengkar dengan Nili Nayo, seorang Ratu Sigi. Akhirnya, lautan berdekatan dengan Loli di Teluk Palu menjadi sebuah danau iaitu Tasi’ Buri’ (Tasik Buri).

Berdekatan dengan Donggala pula, terdapat suatu kisah mengenai Sawerigading. Bunga Manila, seorang ratu Makubakulu mengajak Sawerigading bertarung ayam. Akan tetapi, ayam Sawerigading kalah dan ini menyebabkan tercetusnya peperangan. Bunga Manila kemudian meminta pertolongan kakaknya yang berada di Luwu’. Sesampainya tentara Luwu’, kakak Bunga Manila mengumumkan bahwa Bunga Manila dan Sawerigading adalah bersaudara dan hal ini mengakhiri peperangan antara mereka berdua. Betapapun juga, Bunga Manila masih menaruh dendam dan karena itu ia menyuruh anjingnya, Buri (anjing hitam), untuk mengikuti Sawerigading. Anjing itu menyalak tanpa henti dan ini menyebabkan semua tempat mereka kunjungi menjadi daratan.

Kisah lain yang terdapat di Donggala ialah tentang I La Galigo yang terlibat dalam adu ayam dengan orang Tawali. Di Biromaru, ia mengadu ayam dengan Ngginaye atau Nili Nayo. Ayam Nili Nayo dinamakan Calabae sementara lawannya adalah Baka Cimpolo. Ayam I La Galigo kalah dalam pertarungan itu. Kemudian I La Galigo meminta pertolongan dari ayahnya, Sawerigading. Sesampainya Sawerigading, ia mendapati bahwa Nili Nayo adalah bersaudara dengan I La Galigo, karena Raja Sigi dan Ganti adalah sekeluarga.

Di Sakidi Selatan pula, watak Sawerigading dan I La Galigo adalah seorang pencetus tamadun dan inovasi.[butuh rujukan]

La Galigo di Sulawesi Tenggara

Ratu Wolio pertama di Butung (Butuni atau Buton) di gelar Wakaka, di mana mengikut lagenda muncul dari buluh (bambu gading). Terdapat juga kisah lain yang menceritakan bahwa Ratu Wolio adalah bersaudara dengan Sawerigading. Satu lagi kisah yang berbeda yaitu Sawerigading sering ke Wolio melawat Wakaka. Ia tiba dengan kapalnya yang digelar Halmahera dan berlabuh di Teluk Malaoge di Lasalimu.

Di Pulau Muna yang berdekatan, pemerintahnya mengaku bahwa ia adalah keturunan Sawerigading atau kembarnya We Tenriyabeng. Pemerintah pertama Muna yaitu Belamo Netombule juga dikenali sebagai Zulzaman adalah keturunan Sawerigading. Terdapat juga kisah lain yang mengatakan bahwa pemerintah pertama berasal dari Jawa, kemungkinan dari Majapahit. Permaisurinya bernama Tendiabe. Nama ini mirip dengan nama We Tenyirabeng, nama yang di dalam kisah La Galigo, yang menikah dengan Remmangrilangi’, artinya, ‘Yang tinggal di surga’. Ada kemungkinan Tendiabe adalah keturunan We Tenyirabeng. Pemerintah kedua, entah anak kepada Belamo Netombule atau Tendiabe atau kedua-duanya, bernama La Patola Kagua Bangkeno Fotu.

Sementara nama-nama bagi pemerintah awal di Sulawesi Tenggara adalah mirip dengan nama-nama di Tompoktikka, seperti yang tercatat di dalam La Galigo. Contohnya Baubesi (La Galigo: Urempessi). Antara lainnya ialah Satia Bonga, pemerintah Wolio (La Galigo: Setia Bonga).[butuh rujukan]

La Galigo di Gorontalo

Legenda Sawerigading dan kembarnya, Rawe, adalah berkait rapat dengan pembangunan beberapa negeri di kawasan ini. Mengikut legenda dari kawasan ini, Sarigade, putera Raja Luwu’ dari negeri Bugis melawat kembarnya yang telah hidup berasingan dengan orangtuanya. Sarigade datang dengan beberapa armada dan melabuh di Tanjung Bayolamilate yang terletak di negeri Padengo. Sarigade mendapat tahu bahwa kembarnya telah menikah dengan raja negeri itu yaitu Hulontalangi. Karena itu bersama-sama dengan kakak iparnya, ia setuju untuk menyerang beberapa negeri sekitar Teluk Tomini dan membagi-bagikan kawasan-kawasan itu. Serigade memimpin pasukan berkeris sementara Hulontalangi memimpin pasukan yang menggunakan kelewang. Setelah itu, Sarigade berangkat ke Tiongkok untuk mencari seorang gadis yang cantik dikatakan mirip dengan saudara kembarnya. Setelah berjumpa, ia langsung menikahinya.

Terdapat juga kisah lain yang menceritakan tentang pertemuan Sawerigading dengan Rawe. Suatu hari, Raja Matoladula melihat seorang gadis asing di rumah Wadibuhu, pemerintah Padengo. Matoladula kemudian menikahi gadis itu dan akhirnya menyadari bahwa gadis itu adalah Rawe dari kerajaan Bugis Luwu’. Rawe kemudiannya menggelar Matoladula dengan gelar Lasandenpapang.[butuh rujukan]

La Galigo di Malaysia dan Riau

Kisah Sawerigading cukup terkenal di kalangan keturunan Bugis dan Makasar di Malaysia. Kisah ini dibawa sendiri oleh orang-orang Bugis yang bermigrasi ke Malaysia. Terdapat juga unsur Melayu dan Arab diserap sama.[butuh rujukan]

Pada abad ke-15, Melaka di bawah pemerintahan Sultan Mansur Syah diserang oleh ‘Keraing Semerluki’ dari Makassar. Semerluki yang disebut ini kemungkinan adalah Karaeng Tunilabu ri Suriwa, putera pertama kerajaan Tallo’, di mana nama sebenarnya ialah Sumange’rukka’ dan ia berniat untuk menyerang Melaka, Banda dan Manggarai.[butuh rujukan]

Perhubungan yang jelas muncul selepas abad ke-15. Pada tahun 1667, Belanda memaksa pemerintah Gowa untuk mengaku kalah dengan menandatangani Perjanjian Bungaya. Dalam perjuangan ini,Gowa dibantu oleh Arung Matoa dari Wajo. Pada tahun berikutnya, kubu Tosora dimusnahkan oleh Belanda dan sekutunya La Tenritta’ Arung Palakka dari Bone. Hal ini menyebabkan banyak orang Bugis dan Makassar bermigrasi ke tempat lain. Contohnya, serombongan orang Bugis tiba di Selangor di bawah pimpinan Daeng Lakani. Pada tahun 1681, sebanyak 150 orang Bugis menetap di Kedah. Manakala sekitar abad ke-18, Daeng Matokko’ dari Peneki, sebuah daerah di Wajo’, menetap di Johor. Sekitar 1714 dan 1716, adiknya, La Ma’dukelleng, juga ke Johor. La Ma’dukelleng juga diberi gelar sebagai pemimpin bajak laut oleh Belanda.[butuh rujukan]

Keturunan Opu Tenriburong memainkan peranan penting di mana mereka bermukim di Kuala Selangor dan Klang keturunan ini juga turut dinobatkan sebagai Sultan Selangor dan Sultan Johor. Malahan, kelima-lima anak Opu Tenriburong memainkan peranan yang penting dalam sejarah di kawasan ini. Daeng Marewah menjadi Yang Dipertuan Muda Riau, Daeng Parani menikah dengan puteri-puteri Johor, Kedah dan Selangor dan juga ayanhanda dari Opu Daeng Kemboja (Yang Dipertuan Muda Riau ke-3), Opu Daeng Manambung (menjadi Sultan Mempawah dan Matan), Opu Daeng Cella’ (menikah dengan Sultan Sambas dan keturunannya menjadi raja di sana).

Pada abad ke-19, sebuah teks Melayu yaitu Tuhfat al-Nafis mengandung cerita-cerita seperti di dalam La Galigo. Walaubagaimanapun, terdapat perubahan-perubahan dalam Tuhfat al-Nafis seperti permulaan cerita adalah berasal dari Balqis/Ratu Syeba dan tiada cerita mengenai turunnya keturunan dari langit seperti yang terdapat di dalm La Galigo. Anak perempuannya, Sitti Mallangke’, menjadi Ratu Selangi, sempena nama purba bagi pulau Sulawesi dan menikah dengan Datu Luwu’. Kisah ini tidak terdapat dalam La Galigo. Namun, anaknya, yaitu Datu Palinge’ kemungkinan adalah orang yang sama dengan tokoh di dalam La Galigo.

Copas dari berbagai sumber